养老的话题又被搬上热搜。

90后真是倒霉蛋,赶上“独生子一代+少子化一代+延迟退休一代”,上有父母要养老,下没子女帮养老,自己老了还碰上养老金不够,得多干5年才能退休。

养老是全球难题,延迟退休是国际常用手段,不止中国在打算这么干。只不过,如今养老的问题加速逼近中国年轻人,开始频繁被摆在桌面上。

去年由于个人养老金的出台,养老话题就被频繁讨论。如果你在社交网络搜索“养老”,大概可以看到这样的描述:

存钱太难、生娃太贵、养老金赤字,80、90后靠什么养老?

80后90后,遭遇养老大变局

中国养老,真的是地狱级难度吗?

01

养老重要,但是还早,爸妈养老都还没开始准备;

生活艰难、自顾不暇、想也没用;

养老首先要活得到老,说不定我活不到了;

重要,但又能做什么呢。

DT采访了不同代际的年轻人对养老的看法:

苗淼(00后):现在的环境,看到的都是30岁焦虑,35岁裁员,40岁的人都消失了,比起担心养老金,我更担心我们这一代,没有一个能顺利变老的环境。

跳马路(95后):在B站上刷到过养老的科普视频,养老金亏空啦,要提早做准备啦,我没觉得是在传播焦虑,它的确是该让人焦虑。但是我也做不了什么,个人养老金制度开始落地,让交就交呗。自己去琢磨怎么投资怎么资产配置,太麻烦了。

我是独生女,比起自己养老,爸妈的养老更紧迫吧。不过我算幸运的,我爷爷奶奶的退休金比我工资都高,虽然我家也算不富裕,但是我怀疑我工作一辈子都没我爸妈有钱,他们的养老,我就算想操心,也心有余力不足。

尤加(90后):身边很多朋友都打算不生孩子,对未来悲观,太动荡了。以我多年做子女的经验来看,子女这玩意对帮助养老来说,基本没用。我理想的养老方式是女性朋友互助养老,但是实际操作起来估计也悬。

趣里(85后):我觉得现在的养老教育变成了财商教育,怎么合理投资,又没有专业系统的指导,自己瞎琢磨,最后大概率也是延续散户悲剧。而且我现在经常熬夜加班,一周跑20公里也补不回来。

养老首先要活得到老,很怀疑我们996这一代,不是熬夜加班就是熬夜刷手机,会不会都有各种大小病根,比爸妈更早死也说不定。

小佳(80后):我爷爷奶奶都超过85岁,眼睁睁看到在过去5年里,各种老年病是怎么折磨我爷我奶,和我爸妈两代人的。

现在寿命一直在涨,很担心等我们老了以后,会进入一个“长寿诅咒”的社会,八九十岁,没有劳动能力,浑身是病,活不好、又死不了,还没有勇气自杀,毫无生活质量,单纯消耗社会资源、拖累家人。

日本学者上野千鹤子出版过一本书,叫《高龄化社会:四十岁开始探讨老年》,她认为“我现在之所以对‘老’的问题比对任何其他问题兴趣都浓厚,就因为对这个我今后就要进入的世界,所有的人都太无知了”。

作为普通人,我们能做的无非就三样,有意识、了解相关知识、明白可以怎么行动。在找资料的过程里,我们总结出了几个有必要了解的问题,以及一些个人能做的操作,或许能为你打开一些思路。

02

80、90后老的时候,谁来养他们

养老金制度,本质上是人口红利。

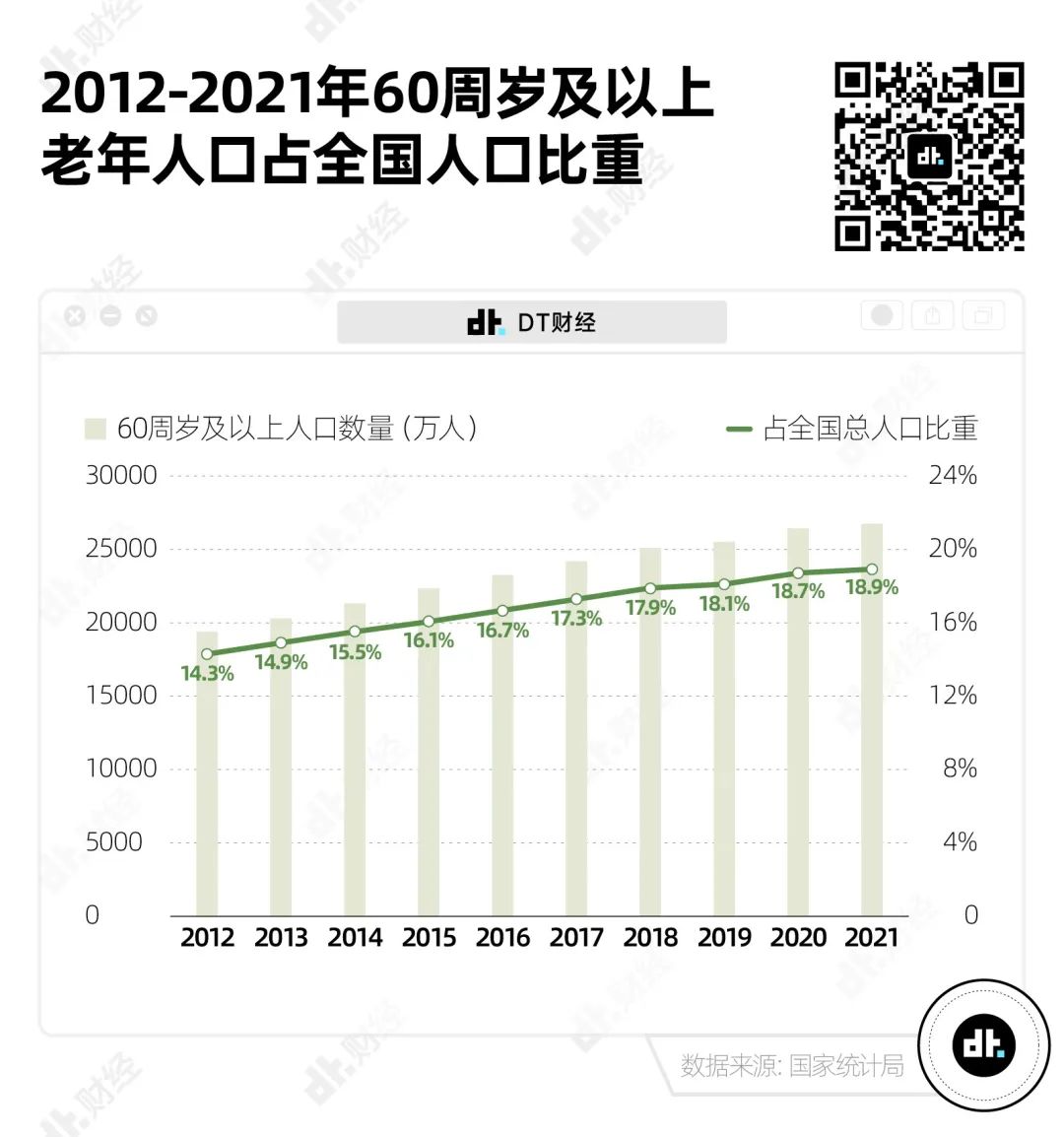

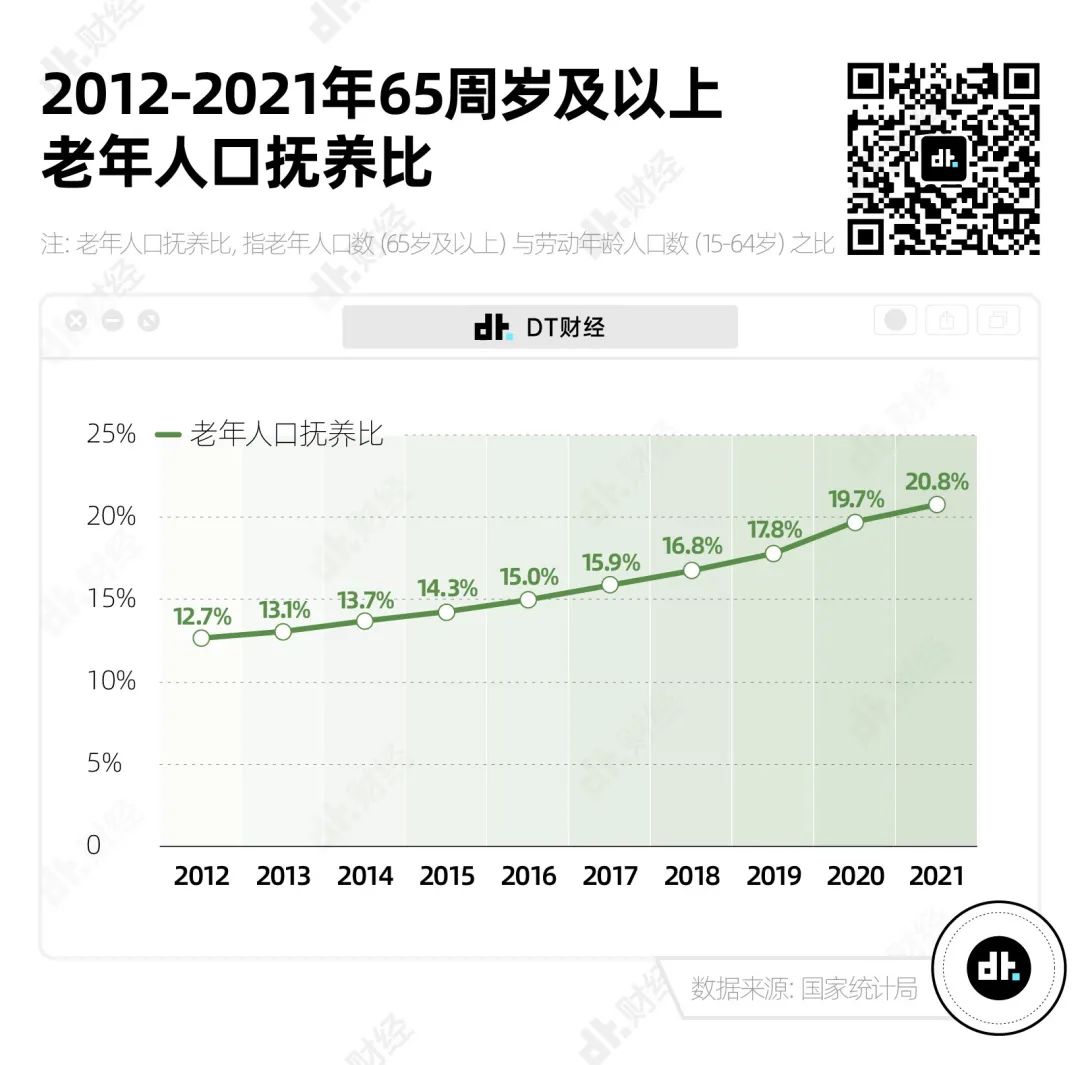

然而按照中国逐年下降的生育率(以1.2的综合生育率)计算的话,2050年,30后开始步入职场,那时候的抚养比将超过50%,也就是平均两个年轻人养一位老人。

另一个状况是教育。越多人接受高等教育,导致的问题不只是“大家都去卷白领金领,没人想干蓝领的工作”。

还有越来越久的读书时间,2022年考研报名人数同比增加80万人,2015-2022年,7年之间平均增长15.8%。以前读到22岁,以后可能28岁才毕业开始找工作。

原本不生孩子,可持续的劳动力已经少了,现在劳动力们都挤去考研,劳动的时间也少了。

这意味着,90后退休时,可能面临着类似如今日本的处境:年轻人少,老年人多,单靠养老金无法维持生计,医疗负担大。于是,老年人不得不延迟退休。

如今焦虑35岁裁员,未来可能操心的是大量65岁的人坐在办公室的场景:或者霸占职场高层位置,或者被市场抛弃找不到工作,造成老后破产。

和上一辈不同,对如今的80、90、00后而言,稀里糊涂地活到退休,是一件危险的事。

中国近几年也在寻求应对方式,比如备受争议的推迟退休年龄,事实上,中国如今的退休年龄是男性60岁,女性55,即便逐渐推迟到65,放在世界范围也不算晚的。

此外,即便无法完全满足未来养老需求,政策上也在积极完善第二第三支柱养老政策。

2019年提出《国家积极应对人口老龄化中长期规划》、2022年国务院办公厅印发《关于推动个人养老金发展的意见》,确立第三支柱养老保险基础框架。把原本政府和企业大包大揽下的责任,分摊到市场里。

许多老年补助政策仍在细化,多多打听国家的政策,说不准就有适合你的能雪中送炭。

去年年末个人养老金制度落地,自然是奔着减少基本养老金压力来的,但对许多人来说,一个很当前的问题是,到底要不要买个人养老金。

03

目前来看,要不要买个人养老金

现在的个人养老金,可以简化成“每年最多存一万二,到一个理财账户里,这笔钱不能拿出来,等退休或者移民了,再收一笔3%的税,然后把钱连本带利还给你”。好处是“能抵工资扣的个税”,以及“阻止你忍不住把钱花掉”。

于是,很容易就能推导出什么样的人买入个人养老金不太合算:

1.工资的累积税率不明显高过3%的人,也就是月薪8千以内的人,因为基本上等同不抵税。

2.现金流吃紧的人,即便赚得多,如果花得也多,没剩多少钱。或者可预见的未来有大额支出,想买房买车出国读书,眼前需要用钱的。

3.有投资能力、不错投资收益的。自己有其他财务投资,运转得也好,或者有投资其他资产偏好的。

4.离退休年龄还很远的人。退休的准备越早越好,但考虑到政策的不确定性,毕竟退休年龄很大概率会再延长,如果还有三四十年才退休,时间越长,会遇到政策变动的可能性越大,风险也就越大。

也就是说,综合考虑扣税额度、锁定年限、政策不确定性,适合买个人养老金的人群画像就比较清晰了:可预见的未来(比如5年)没有大额开销、现金流充裕、年薪在20万以上(确切地说是20.4万以上,也就是扣税在20%)、离退休较近(四五十岁)的人。

现在的个人养老金制度穷人买不起,富人看不上,但中产友好,抵扣的税,相当于买了打折的理财。这其中还有2个事实:

1.以现有的养老金制度来看,不自己做养老投资/理财/保险,靠退休后的养老金,绝大多数人是无法体面养活自己的。

2.目前的个人养老金制度,即便买到顶,仍然没法满足多数人的养老需求。未来势必会继续调整。

个人养老金是大势所趋,但它不是老年人的救星。额外的,计算退休后能领到多少钱外,还需要算另一笔账:想要体面地养老,到底需要多少钱。

04

05

村田裕之在《超高龄社会的消费行为学》一书里认为,日本老年群体拥有整个社会70%以上的财富,很多人误认为老人拥有资产越多,消费就越多。实际情况是,老了以后会因为没有安全感,担心生病需要大笔钱,日常开销,仍然主要取决于收入的多少。

这种心态在中国也适用。大量老人即便攒了十来百万,但是日常也过得抠抠搜搜,不是为了留钱给子女买房,就是担心大病临头。上海许多老人拥有价值不菲的房子,即便卖了房,能在人生最后阶段租到更舒适的房子或养老院,但变卖资产会让老人没有安全感,老人宁可住在老破小里过简朴生活。

也就是说,对多数普通人而言,老人的日常消费和日常收入成正比,跟有多少资产的总量没明显关系。

让老后能安心花钱的办法,就是让老后仍然拥有稳定的收入(持续每月的养老金、房子的租金、稳健投资的收益等)。

所以,对于大多数普通人来说,为老后攒钱——这个问题可能就会转化成,退休后还能怎样赚钱?

06

退休后,要做什么工作

比退休年龄推迟更值得关注的另一个问题,是退休后就业。

一个非常让人悲观、但已经在诸多老龄化国家成为事实的信息是:退休后,得工作。

经合组织2020年的数据显示,韩国的退休年龄是60岁,但韩国65岁-69岁的老人就业率,接近1/2,日本的处境和韩国类似(日本总务省21年的数据,日本的这个数字已经超达到50.3%)。

除了亚洲,许多欧美大国的65-69岁老年就业率也都超过1/4,美国30.5%,印度26.7%,英国23.9%。

1.随着老龄化加剧,年轻的劳动力会逐渐变得稀缺,也就是说,年轻人会更值钱。

2.随着技术发展,体力劳动和算力劳动,会被AI更大范围地取代。

“雇主可以重新培训一名 50 岁的员工来让他与时俱进,也可以雇佣一个跟得上时代的 25 岁的聪明人。雇佣聪明的年轻人要划算得多,因为年龄较大的员工薪酬基数较高,而且对在职员工进行重新培训本身就需要花很多钱。” ——理查德·桑内特,《新资本主义的文化》

1.体力经济时代——靠劳动力来赚钱的方式,体力至上的男性,是这个时期的主导者,逐渐被机械替代;

2.思维经济时代——信息技术革命,人类进入以服务业为主导地位的脑力时代,“脑子好的人”成为这个时代的宠儿。

3.情感经济时代——人工智能逐渐开始比人类更聪明之后,人类能发挥作用的地方,会逐渐转移到情感领域。

麦肯锡一份关于未来颠覆性技术的预测报告中,也认为弱社交的程式化知识性工作,比如财务税务数据处理、投资顾问、新闻报道和研究报告的撰写、电话销售、简单翻译等,都在逐渐被智能技术取代。

不论是依靠体力还是靠程序化的脑力,对老后的工作,帮助都不大。有意识地多与人连接,互相帮扶,成为情绪价值的供给者,逐步向创意性、服务性职业转变,或许是一个选择。

现在,我们对老的讨论,从钱,到了工作,但所有人都知道,老要面对的最大问题,总是最隐蔽的。

07

“你的朋友和你聊运动和孩子,但是不谈工作。”曾经有个中年的电脑程序员对我说。当那些被边缘化的人试图利用他们在原来的企业中培养起来的人脉,“就像没有人认识你。”另外一个人说。围绕着他们的边缘状态的沉默体现了美国最大的社会禁忌:失败是不能涉及的话题。 ——理查德·桑内特,《新资本主义的文化》

35岁的中年人会遇到的成功焦虑,在老年人身上并不会消失。

上一代的中老年们,还能把“老后失败”的窘境转移到下一代身上,“多子多福、你的孩子真有出息”,少子化带来自由,个人只对自己负责,但另一个后果是,成败也得自负盈亏。

一个老年人,通常会被当做一个“结算品”,如果不作为成功者,老年本身,就会带给你失败者的形象,这种失败不是以输者的身份,而是以无人问津、不被提起,以隐形的身份存在的。

正视老年,就是正视老年人的处境。

这种处境是老年贫困、老年病痛、老年孤独,以及根深蒂固的“社会性惧老”。

你很容易在社交网络上看到老人出现的场景:大妈又被诈骗了、老伯不懂扫码好可怜、二舅好可怜好励志。老人被客体化被凝视非常常见。

如果说女人是社会的“第二性”,老人就是这个社会的“第二年龄”。关于老,我们被市场教育的是“如何延缓衰老”、“抗老”、“冻龄”、“不老女神”、“80后一点都不算老”。

年轻是一种特权,年纪大的人会遮遮掩掩地把年龄隐藏或者改小几岁,许多90后80后仍没法坦然地接受自己进入中年。传统老人是围绕家庭和孩子存在的,社会对老人的考虑是“找个地方安顿”、“维持生命”,老人基本上处于一个“被放置”的状态。

大前研一在《低欲望社会》里谈到:

“美国人之所以过了 60 岁还能够开心地出入单身酒吧,是因为不论男女,他们都有着旺盛的欲望,都想着再好好享受一下人生。 然而,60 岁的日本人都在干什么呢? 在公寓里狭窄的阳台上养着兰花,牵着比猫还小的狗在家附近散步,这些朴素的兴趣就能让日本国民非常满足。 对于这样一群低欲望的人,很难想像他们会穿着好看的衣服,化着精致的妆容,兴冲冲地去单身酒吧。”

中国老人的处境很难说比日本更好。和“女人是造出来”的一样,“老人”既是不可逆的生理现象,也是人为造出来。把性别放在权利的视角里,容易给性别解绑。同样的,多一个权利的视角来理解年龄,或许可以让我们的老年更自由一些。

年龄歧视的话题常年都有,但未来的30年内,因为80、90后逐渐成为老人,这类话题会被讨论得越来越多。对已经有权利意识的这代年轻人来说,随着年龄增长,女权主义之后,很可能会兴起泛抵制年龄歧视的“老权主义”。

08

老后独身,以及老后关系

最后一个问题,老后该如何自处。

结婚率逐年下滑、离婚率逐年走高的趋势仍会持续,有相当一部分90后00后们会面临“老后单身”的境况。

学者上野千鹤子写了两本《一个人的老后》,分男版和女版,提供了许多有参考的建议,比如,她认为老后,把自己托付给政府或子女的想法都是靠不住的,不论有没有结婚,最终都是自己一个人。如果不幸挚友都比你早死,你可能要承受巨大的悲伤和孤独。比起寻求挚友和家人的帮助,多结交“缓友”:关系虽浅,却可以一直持续下去的关系。松松散散,淡淡交往。不要寻求思想一致,不要知性刺激,不要总是倾诉。”不要纠结“ta算不算朋友”,朋友和熟人的角色可以随时切换,不必固定。

对男性来说,女缘容易带来真的帮助,男缘却难以奏效,所以尽可能地,成为一个招女人喜欢的男人。最后的日子再有钱也不如身边有人,男性拥有异性朋友,女性拥有同性朋友,大家互相扶持走完这段人生路。

当你老后,你的许多东西都是他人买的。而“关于护理这种服务类商品,购买者和使用者常常不是同一个人。经营者会只关注购买者。”想想你为你爸妈买的那些劳什子就知道了,众多商家都是向你喊话,“送爸妈”。

此外,她还给男性准备了老后的“单身男人的十戒条”,都是常识,但管用。这十条是给老年男性看的(大多也适用女性),和钱一样,越早准备,老后或许会越轻松:

1.衣食住是自立的关键。只靠外卖或下馆子迟早会营养失调。

2.健康管理是自己的责任。不要逞强以为自己没事。

3.不要对饮酒、赌博、性爱、药物和购物上瘾。

4.不要沉醉于过去的荣耀。任何时候,称赞自己的话都要由他人来说,不要自卖自夸想当年。

5.学会听别人说话。很多男性都误以为不停讲话是一种防止冷场的手段。

6.远离带有利害关系的交往。

7.不要对异性朋友抱有非分之想。繁殖的季节早已过去。

8.结交不同年龄层的朋友。年龄越相仿就越难改掉跟人比较的毛病,年代不同就不会执着权力游戏。

9.学会管理自己的资产和收入。很多男性误把“钱都上交给妻子,自己撒手不管”当做好男人标准。

10.预备好身后事。确保紧急情况下有多个联系人,保证有一天一次或几天一次能够联系或见面的人际关系。

(文内插图来源:电影《过昭关》)

0 条评论